Berbicara tentang penentuan awal Ramadhan, umat Muslim Indonesia akrab dengan perbedaan tanggal. Metode rukyat dan hisab sama-sama diakui dalam tradisi fiqih, tapi hasilnya tak selalu sejalan. Perbedaan ini sering dianggap biasa, padahal di baliknya ada dinamika otoritas, pengetahuan, dan kepentingan yang membentuk praktik keagamaan di tengah masyarakat sejak dulu hingga sekarang tetap terasa relevan untuk dikaji lebih jauh.

Yang jarang disadari, perbedaan awal Ramadhan pada abad ke-19 justru pernah memicu polemik serius. Perdebatannya bukan hanya terkait metode, tetapi juga benturan otoritas antara ulama dan penghulu sebagai representasi kekuasaan keagamaan. Situasi kolonial membuat penetapan tanggal berubah menjadi isu sosial dan politik yang sensitif. Dampaknya terasa hingga tingkat komunitas lokal dan praktik ibadah publik saat itu.

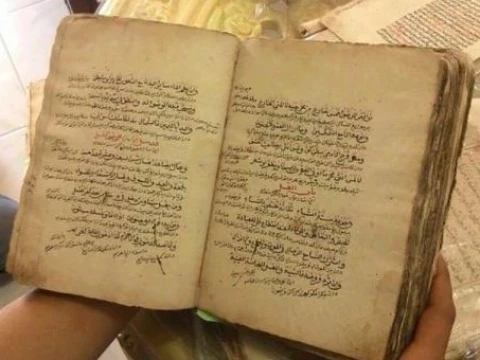

Bukti Catatan Manuskrip

Salah satu saksi bisu terkait isu polemik penetapan awal Ramadhan di Nusantara adalah pengalaman Palembang pada abad 19 dalam naskah fiqih yang telah didigitalisasi oleh DREAMSEA dengan kode DS 0097 00028. Naskah setebal 24 halaman ini merupakan koleksi Pesantren Qomaruddin Gresik, Jawa Timur.

Naskah ini memuat lima teks dengan pembahasan yang beragam. Teks pertama berisi wasiat dan ijazah keagamaan, teks kedua membahas persoalan fiqih khususnya terkait shalat, teks ketiga membahas hak guna dan hak milik dalam hubungan rumah tangga, teks keempat terkait hukum ritual dzikir sufi, dan teks kelima membahas polemik penentuan awal Ramadhan. Dari lima teks tersebut, hanya teks pertama yang dicantumkan nama penulis, yaitu Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya.

Pada teks kelima, dilaporkan polemik penentuan awal Ramadhan yang berawal dari kesaksian dua orang perukyat hilal. Mereka diminta menyampaikan kesaksian kepada qadhi (penghulu), tetapi ditolak. Penolakan ini tidak menghentikan praktik di lapangan. Beberapa masyarakat tetap menjadikan kesaksian tersebut sebagai dasar memulai puasa. Situasi ini membuktikan bahwa otoritas verifikasi tidak tunggal, tapi diperebutkan antara prosedur formal dan kepercayaan personal yang hidup dalam komunitas Muslim setempat.

Akibatnya, masyarakat terbelah ke dalam dua kubu dengan dasar legitimasi berbeda. Kelompok pertama mengikuti rukyat berdasarkan kepercayaan terhadap saksi, sementara kelompok kedua menolak karena tidak ada keputusan dari qadhi. Berikut adalah sebagian kutipannya:

فَلَمَّا كَانَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، دَخَلَ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِبَلَدِ فليمبان، فَأَخْبَرَنَا رَجُلَانِ بِرُؤْيَتِهِمَا لَيْلَةَ الْأَحَدِ هِلَالَ شَعْبَانَ، فَأَمَرْنَاهُمَا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ أَنْ يَشْهَدَا بِذٰلِكَ عِنْدَ قَاضِي الْبَلَدِ، فَأَتَيَاهُ فَلَمْ يَقْبَلْهُمَا

Artinya, “Ketika masuk tahun 1248 Hijriah, tibalah bulan Ramadhan, saat kami berada di Palembang. Lalu dua orang laki-laki memberi tahu kami bahwa mereka telah melihat hilal Sya‘ban pada malam Ahad. Maka pada hari ke-30 sejak rukyat tersebut, kami perintahkan keduanya untuk memberikan kesaksian di hadapan qadhi setempat. Namun ketika mereka qadhi tersebut, kesaksian mereka tidak diterima,” (Naskah DS 0097 00028, hlm. 4).

Dari teks ini terlihat jelas bahwa polemik penentuan awal Ramadhan terjadi di Palembang pada 1248 H, bertepatan sekitar 1832–1833 M. Penanggalan internal naskah membuat peristiwa ini bersifat kasuistik, bukan wacana umum. Secara historiografis, rujukan tahun primer seperti ini lebih kuat daripada asumsi kronologi sekunder yang sering menggeneralisasi konflik rukyat abad ke-19 di Nusantara secara seragam tanpa bukti lokal yang teruji empiris langsung naskah ini.

Jika dihubungkan dengan konteks politik saat itu, kejadian ini berlangsung setelah runtuhnya Kesultanan Palembang, yang secara militer ditaklukkan Belanda pada 1821, lalu distrukturkan secara administratif pada 1823. Pemimpin terakhir saat intervensi itu adalah Sultan Mahmud Badaruddin II. Artinya, polemik ini terjadi ketika jabatan qadhi (penghulu) tidak lagi menjadi bagian kerajaan (ulama istana), tetapi saat posisinya sudah berada di bawah birokrasi kolonial.

Pada era kolonial, otoritas penghulu di tengah masyarakat tidak lagi tunggal, sebab ada ulama non-pemerintah yang juga punya otoritas sosial keagamaan di tengah masyarakat.

Otoritas Qadhi (Penghulu)

Pada masa kolonial awal di Nusantara, qadhi atau penghulu tidak lagi berdiri sebagai otoritas tunggal seperti pada era kesultanan. Setelah penaklukan oleh Belanda, jabatan keagamaan diintegrasikan ke dalam struktur administrasi kolonial. Penghulu berfungsi sebagai pejabat resmi untuk urusan nikah, talak, waris, dan sengketa keluarga, tetapi kewenangannya dibatasi prosedur birokrasi dan pengawasan pemerintah setempat secara langsung.

Secara historis, transformasi ini membuat posisi penghulu bergeser dari ulama istana menjadi aparat agama negara. Selain keilmuan, legitimasi mereka juga ditopang surat pengangkatan dan hubungan dengan residen kolonial.

Dampaknya, keputusan qadhi dipandang sah secara hukum administratif, tetapi tidak selalu otomatis diterima oleh jaringan ulama pesantren dan guru lokal setempat dalam praktik keagamaan masyarakat sehari-hari pada masa itu, termasuk pada kasus Palembang sebagaimana disebut dalam naskah di atas. (Anthony Reid, The Contest for North Sumatra: Aceh, the Netherlands and Britain 1858-1898, (Kuala Lumpur: Oxford University Press), h. 278).

Dalam banyak kasus, sebagaimana ditegaskan Jajat Burhanudin, penghulu justru berada di persimpangan kepentingan. Di satu sisi, mereka wajib mengikuti standar pembuktian formal dalam penetapan hukum, termasuk dalam kesaksian rukyat. Di sisi lain, mereka hidup di tengah masyarakat yang masih mengakui otoritas ulama independen. Ketegangan ini menciptakan ruang sengketa fatwa dan praktik ibadah yang nyata di lapangan pada abad ke-19 sebagaimana kasus Palembang dalam naskah di atas. (Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, (Mizan: Jakarta, 2012), hlm. 179).

Dalam teks naskah DS 0097 00028, terlihat adanya batas otoritas itu secara konkret. Qadhi menolak kesaksian dua perukyat hilal, tetapi sebagian masyarakat tetap berpuasa berdasarkan kepercayaan terhadap saksi. Artinya, validasi hakim tidak otomatis mengikat seluruh individu. Secara fiqih Syafi‘i, keyakinan personal berbasis khabar terpercaya memang dapat melahirkan kewajiban puasa perorangan tanpa putusan pengadilan resmi dari qadhi setempat.

Menariknya, penulis teks tidak memosisikan qadhi sebagai rujukan final, tetapi sebagai salah satu jalur legal formal. Ia langsung memberi jawaban hukum kepada penanya dan membagi status kewajiban puasa berdasarkan tingkat kepercayaan pada berita rukyat. Fakta ini membuktikan bahwa teks ini ditulis oleh ulama (bukan penghulu). Pola ini menjadi ciri khas karya ulama pengajar, bukan pejabat pengadilan, sebab argumen dibangun dari kitab rujukan, bukan prosedur kantor resmi pemerintahan kolonial saat itu.

Rujukan eksplisit kepada kitab Tuhfatul Muhtaj dalam naskah ini memperkuat bahwa perdebatan berlangsung di tingkat diskursus fikih mazhab Syafi‘i. Kitab itu, sebagaimana ditegaskan Nico Kaptein, menjadi pegangan ulama jaringan Hijaz dan Nusantara. Dengan mengutipnya, berarti penulis sedang menegaskan otoritas ilmiah untuk menandingi keputusan qadhi yang berbasis verifikasi prosedural, bukan pertimbangan keyakinan individu pendengar dalam menerima laporan rukyat hilal pada kasus ini yang diperdebatkan saat itu cukup tajam. (Nico Kaptein, The Voice of the Ulamâ: Fatwas and Religious Authority in Indonesia, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), h. 125).

Dengan demikian, otoritas qadhi di Nusantara abad ke-19 bersifat penting tetapi tidak absolut. Posisinya kuat dalam ranah legal-formal, tapi dapat ditandingi oleh otoritas keilmuan ulama non-penghulu di ruang sosial. Naskah DS 0097 00028 merekam kompetisi tersebut secara langsung.

Walhasil, teks polemik penentuan awal Ramadhan ini menjadi pintu masuk membaca pertarungan legitimasi antara birokrasi agama dan otoritas ilmu tradisional lokal pada masyarakat Muslim waktu itu di Palembang dan Nusantara pada umumnya. Wallahu a’lam.

Muhamad Abror, pegiat filologi Ciputat, dosen Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta.