Zainun Hisyam

Kolomnis

Meskipun telah disepakati keharamannya dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, nikah mut’ah alias kawin kontrak memiliki dinamika sejarah yang cukup panjang.

Pada masa hidup Nabi Muhammad saw, keharaman nikah mut’ah tidak ditetapkan secara langsung, melainkan terdapat fase-fase keringanan (rukhshah) ketika nikah mut’ah diperbolehkan selama beberapa hari (Athiyyah Muhammad Salim, Nikahul Mut’ah ‘Abrat Tarikh, [Kairo: Mathba’ah Al-Madani, 1396 H], halaman 108-113).

Larangan terhadap nikah mut’ah di masa Nabi saw pertama kali muncul ketika berkecamuk perang Khaibar pada bulan Muharram, tahun tujuh Hijriah. Akan tetapi, beberapa saat sebelum perang Nabi saw memperbolehkan sahabat untuk melakukan nikah mut’ah.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas’ud ra.:

كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتطول عزبتنا (٢)، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهانا، ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية

Artinya, “Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. maka kami lama tidak berhubungan seksual. Kami pun berkata: ‘tidakkah kita berkebiri saja, wahai Rasulullah?’, maka beliau melarang kami. Kemudian beliau memberi keringanan bagi kami untuk menikah dengan perempuan sampai masa tertentu dengan memberi ganti. Kemudian beliau melarang kami darinya di hari perang Khaibar, dan juga melarang dari memakan daging keledai yang jinak.” (HR. Abdur Razzaq)

Keringanan nikah mut’ah yang lain juga terjadi ketika Fathu Makkah pada tahun delapan Hijriah. Saat itu Rasulullah saw membolehkan nikah mut’ah selama tiga hari kepada para sahabat. Namun setelah tiga hari berlalu Nabi saw bersabda,

يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا

Artinya, “Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku sempat mengizinkan menikahi mut’ah para perempuan, dan sesunggunya Allah sudah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Maka siapa saja yang masih mempunyai hubungan dengan para perempuan tersebut, lepaskanlah dan jangan ambil apa yang sudah kalian berikan kepada mereka.” (HR. Muslim)

Namun demikian, beberapa bukti menunjukkan bahwa praktik mut’ah masih dijalankan oleh sebagian kaum Muslimin pasca wafatnya Nabi Muhammad saw sampai berakhirnya kekhalifahan Abu Bakar ra.

Penegasan larangan terhadap nikah mut’ah baru muncul kembali pada masa khalifah Umar bin Al-Khattab ra. Dalam beberapa riwayat, bahkan disebutkan bahwa Sayyidina Umar mengancam dengan hukum rajam kepada pelaku mut’ah yang sudah memiliki pasangan sah.

Pada titik inilah muncul kerancuan di kalangan Syi’ah yang menyebutkan bahwa orang yang pertama kali melarang nikah mut’ah adalah Umar bin Al-Khattab, bukan Nabi Muhammad saw.

Pendapat itu mengacu pada fakta bahwa sebagian sahabat masih melakukan praktik mut’ah di masa Nabi saw dan Abu Bakar seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ra.:

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأيَّامَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حتَّى نَهَى عنْه عُمَرُ، في شَأْنِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ

Artinya, “Dahulu kita melakukan praktik mut’ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari di masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, sampai kemudian Umar melarangnya dalam permasalahan ‘Amr bin Huraits.” (HR. Muslim)

Namun, pendapat ini dibantah oleh ulama dengan beberapa alasan. Pertama, praktik yang dilakukan sebagian sahabat adalah sebab belum sampainya kabar pengharaman nikah mut’ah dari Nabi Muhammad saw. (Muhammad Abdurrahman Syamilah Al-Ahdal, Nikahul Mut’ah: Dirasah wa Tahqiq, [Damaskus: Muassasah Al-Khafiqain, 1403 H], Halaman 190-199)

Kekosongan informasi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat keringanan nikah mut’ah pernah terjadi dua kali dan tidak semua sahabat hadir ketika Nabi saw mengumumkan kembali pengharamannya.

Kedua, nikah mut’ah adalah praktik pernikahan yang dilakukan tanpa wali dan saksi sehingga tidak mudah mendeteksi pelakunya. Oleh sebab itu, tidak terdapat riwayat pelarangan mut’ah dari Sayyidina Abu Bakar karena tidak ada kasus nikah mut’ah yang beliau ketahui.

Barulah di masa Sayyidina Umar larangan terhadap nikah mut’ah kembali muncul karena adanya laporan kasus nikah mut’ah oleh ‘Amr bin Huraits.

Ketiga, Sayyidina Umar mengumumkan haramnya nikah mut’ah di mimbar shalat Jum’at yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Rasulullah saw dan tidak ada satu pun dari para sahabat yang mengingkari ucapan Umar ra.

Itu artinya, ucapan Sayyidina Umar tidak lebih dari penegasan atas hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw dan sudah diketahui oleh para sahabat. Namun demikian, keharaman nikah mut’ah dari pernyataan Sayyidina Umar ini tetap mendapatkan pertentangan dari beberapa kelompok, terutama kelompok Syi’ah 12 Imam.

Paula I. Nielson dalam disertasinya The Origin of Mut’ah (Temporary Marriage) in Early Islam [University of Utah, 1995 M, Halaman 347-348] menyebutkan bahwa khalifah Al-Ma’mun yang berkuasa di Dinasti Abbasyiah pada tahun 813-833 M pernah memperbolehkan praktik mut’ah.

Setelah berselang beberapa lama, Al-Ma’mun justru menerapkan sanksi atas pelaku mut’ah. Menurut Nielson, perubahan sikap Al-Ma’mun tersebut dilatari oleh motifnya menggalang dukungan masyarakat Syi’ah di awal-awal kepemimpinannya.

Namun, karena Al-Ma’mun merupakan khalifah di masa rezim Mu’tazilah, kebijakan bolehnya nikah mut’ah tersebut tidak bertahan lama. Hanya saja periode keringanan itu disinyalir menjadi pemicu masih lestarinya praktik mut’ah di kalangan Syi’ah di negara-negara bangsa Persia seperti Iraq dan Iran sampai sekarang. Wallahu a‘lam.

Ustadz Zainun Hisyam, Pengajar di Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islamy Banyumas

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Pahala Surga bagi Orang yang Bisa Menahan Amarah

2

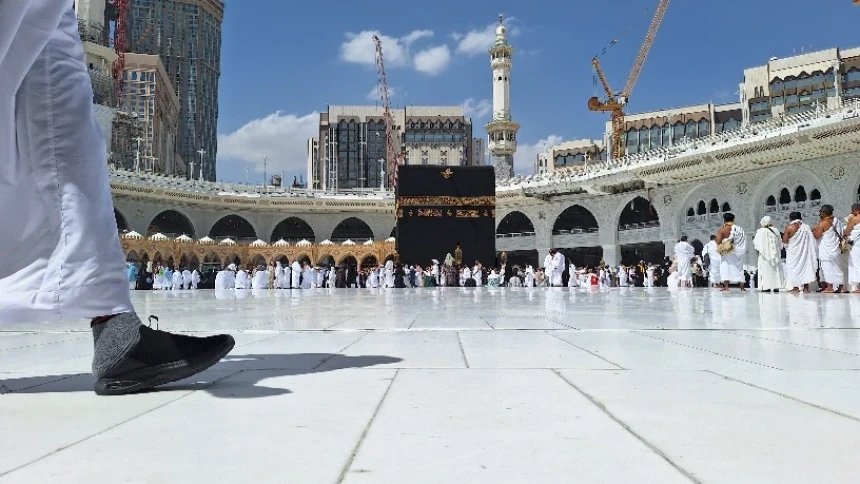

Aturan Baru dan Tips agar Jamaah Bisa Masuk Pelataran Ka'bah Masjidil Haram

3

Khutbah Jumat: Membangun Bangsa yang Berdaya Saing dengan Ilmu Pengetahuan

4

Refleksi Hari Pendidikan dalam Kitab Adabul Alim wal Mutaallim Karya KH Hasyim Asy'ari

5

Shalat Dhuha secara Berjamaah, Apakah Mendapat Pahala?

6

Cara Masuk Raudhah Secara Berkelompok dengan Aturan Baru

Terkini

Lihat Semua