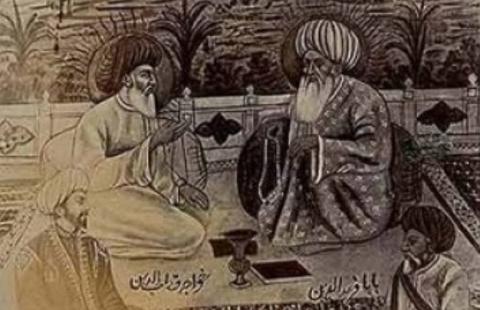

Dalam kitab Qishash al-Shahabah wa al-Shalihin, Syeikh Mutawalli Sya’rawi menceritakan obrolan orang-orang zuhud dari daerah yang berbeda. Diceritakan:

يسأل أحد هؤلاء المتمكنين صاحبه: كيف حال الزهاد في بلادكم؟ فقال: إن أصابنا خير شكرنا, وإن أصابنا شرّ صبرنا. فضحك الشيخ وقال: وما في ذلك؟! إنه حال الكلاب في بلخ, أما عندنا: فإن أصابنا خير آثرنا, وإن أصابنا شرّ شكرنا.

Salah satu guru sufi bertanya pada sahabatnya (murid): “Bagaimana keadaan orang-orang zuhud di negerimu?”

Dia menjawab: “Ketika kebaikan mengenai kami, kami bersyukur. Ketika keburukan menimpa kami, kami bersabar.”

Guru sufi itu tertawa dan berkata: “Apa itu?! Itu perilaku anjing-anjing di Balkh. Zuhud bagi kami adalah, ketika kebaikan mengenai kami, kami memuliakannya (dengan meninggalkan jejak manfaat). Ketika keburukan menimpa kami, kami bersyukur.” (Syeikh Mutawalli Sya’rawi, Qishash al-Shahabah wa al-Shalikhin, Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, tt, hlm 332)

Sebelum mendalami hikmahnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa para sufi sangat kaya akan canda, sering menertawakan diri sendiri,dan menertawakan keadaan di sekitarnya. Terkadang terlihat seperti apatis, padahal tidak. Itu adalah cara mereka memandang realitas. Misalnya kisah seorang sufi yang menjawab, “lâ—tidak,” ketika ditanya oleh temannya, “alâ tasytâq ila Allah?—apa kau tidak merindukan Allah?” Temannya kaget mendengar jawaban tersebut, dia bertanya lagi, “kaifa dzalik?—kenapa begitu?” Sufi itu menjawab:

إنما تشتاق لغائب, ومتي غاب عني حتي أشتاق إليه؟

“Kerinduan itu hanya untuk ketidak-hadiran, kapan Tuhan tidak hadir untukku sehingga aku harus merindukanNya?”(Syeikh Mutawalli Sya’rawi, hlm 332).

Begitulah cara berpikir sufi, masuk akal dan benar, tapi sering luput dari pikiran manusia pada umumnya. Jawaban sufi di atas berasal dari keimanannya yang kokoh. Tuhan selalu hadir dengannya, memberinya udara untuk bernafas, ladang untuk menghasilkan makan, hujan untuk melestarikan kehidupan, dan akal untuk memahaminya. Bagi para sufi, Tuhan selalu hadir, kita saja yang tidak mampu merasakan kehadiranNya atau lalai akan keberadaanNya.

Mereka sering memberi kritik dengan cara berbeda-beda, sesuai kadar manusianya, bi qadri ‘uqulihim. Dengan tertawa dan menyamakan perilaku zuhud dengan anjing di Kota Balkh, guru sufi itu sedang memberikan pelajaran pada muridnya.

Bahwa zuhud, ketika mendapatkan nikmat harus teraplikasikan secara nyata, yaitu memuliakannya dengan meninggalkan jejak manfaat pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ketika dalam kesusahan, di situlah seorang zahid (orang zuhud) harus bersyukur. Sedangkan sabar dijadikan sebagai payung istiqamah agar mampu meninggalkan jejak dan bersyukur terus-menerus. Tanpa kesabaran, daya tahan istiqamah manusia akan sangat rentan.

Canda yang serius juga sering digunakan para sufi untuk menggambarkan realitas. Contohnya kisah seorang sufi yang menaiki perahu. Tiba-tiba badai besar muncul, perahu kecil itu terombang-ambing sangat keras. Tukang dayung perahu dengan gaya meyakinkan berkata: “Tenang saja tuan, Allah Maha Besar.” Sufi itu, dengan air muka serius menjawab: “Aku tahu Allah itu Maha Besar. Tapi perahu ini maha kecil.” Itulah beberapa keunikan cara berpikir yang digunakan para sufi, meski belum mewakili semua kekayaan khazanahnya.

Dalam Islam, zuhud memiliki posisi penting, terutama dalam tradisi tasawuf. Para ulama mendefinisikan zuhud dengan cara berbeda-beda. Hal ini wajar karena zuhud adalah pengalaman jiwa, sehingga menghasilkan banyak persepsi, sesuai dengan pengalamannya masing-masing.Imam Ibnu ‘Ajibah memandang zuhud sebagai, “khuluwwu al-qalb min al-ta’alluq bi ghair al-rabb—terbebasnya hati dari ketergantungan selain kepada Allah.” (Ibnu ‘Ajibah, Mi’raj al-Tasyawwuf ‘ala Haqa’il al-Tashawwuf, Maghrib: Darul Baidha, tt, hlm 30).

Imam Junaid al-Baghdadi memahaminya sebagai, “khuluwwu al-yad min al-milki wa al-qalb min al-tatabbu’—lepasnya tangan dari keinginan memiliki dan hati dari keinginan memperoleh sesuatu.” (Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi, Risalah al-Qusyairiyyah, Kairo: Darul Sya’b, tt, hlm 221).

Yang lebih menarik lagi adalah pandangan Imam Yahya bin Mu’adz yang mempersembahkan zuhud tidak dalam bentuk ta’rif (definisi), tapi bagaimana cara seseorang bisa mencapai kezuhudan. Ia mengatakan:

لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيْقَةَ الزُّهْدِ حَتَّي يَكُوْنَ فِيْه ثَلَاثُ خِصَالٍ: عَمَلٌ بِلَا عَلَاقَةٍ, وَقَوْلٌ بِلَا طَمْعٍ, وَعِزٌّ بِلَا رِبَاسَةٍ

“Seseorang tidak akan sampai pada hakikat zuhud hingga orang tersebut berhasil mendapatkan tiga hal: 1). Beramal tanpa pamrih, 2). Berbicara tanpa rakus, dan 3). Kekuatan tanpa melemahkan.”(Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi, hlm 221).

Tiga hal tersebut adalah ciri yang harus dicapai manusia agar dapat menghadirkan zuhud di hatinya. Persoalan hati itu benar-benar bersih atau tidak dari pamrih, rakus dan keinginan menindas yang lemah merupakah hal yang tidak bisa kita hindari. Karena itu,Allah menghendaki hambaNya untuk tetap istiqamah dalam berbagai hal. Tujuannya untuk menahan hawa nafsu kita tidak lepas kendali. Pantas saja jika ulama kita mengatakan, “istiqamah lebih baik dari seribu karamah.”

Dari uraian dan kisah di atas, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, zuhud tidak melulu berarti meninggalkan dunia secara menyeluruh. Kedua, zuhud sebaiknya berdampak langsung pada diri dan lingkungan sekitar (meninggalkan jejak).

Ketiga, zuhud memiliki sisi sosial yang tinggi, melahirkan kedermawanan dan kerendahan hati. Keempat, zuhud adalah lepas dari keterikatan dunia. Jika kaya, dia tidak akan kecewa kehilangan semua hartanya. Jika miskin, dia tidak akan kecewa tidak memiliki harta.Kelima, mensyukuri kehidupan. Jikapun terkena musibah, kita masih bisa bersyukur karena diberi kehidupan untuk melewati dan menyelesaikannya.

Semoga kita memiliki keinginan menjadi manusia yang lebih baik dan meningkatkan ibadah kita setiap harinya. Wallahu a’lam.

Muhammad Afiq Zahara, pernah Nyantri di Pondok Pesantren Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen.