Mengapa Ulama Besar Kutip Hadits Dhaif? Ini Jawabannya

NU Online · Jumat, 24 Mei 2024 | 18:10 WIB

Amien Nurhakim

Penulis

Barangkali kita pernah mendapati seorang mubalig, dai atau ustadz yang menjelaskan banyaknya hadits dhaif dalam literatur yang akrab di tengah-tengah masyarakat. Bahkan literatur tersebut ditulis oleh ulama-ulama besar, misalnya Imam al-Ghazali, Syekh Nawawi al-Bantani, dan lain sebagainya.

Secara sekilas, boleh jadi penilaian yang dilakukan oleh para penceramah itu ada benarnya, bahwa hadits-hadits tersebut dhaif setelah dikritisi dengan standar ilmu hadits yang cukup ketat dan mapan.

Faktor yang membuat hadits menjadi dhaif dapat beragam, salah satunya adalah adanya salah seorang perawi yang dinilai tidak memenuhi persyaratan periwayatan (tha’n fir rawi) menurut pandangan kritikus hadits (Mahmud ath-Thahhan, Taysir Mushthalahil Hadits, [Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2004], hal. 77).

Baca Juga

Macam-macam Hadits Dhaif (1)

Apabila dalam sanad hadits terdapat perawi yang dinilai dhaif, meskipun hadits tersebut berisi para perawi shahih maka haditsnya berpotensi menjadi dhaif juga. Kasus ini hampir serupa dengan para ulama besar yang pakar, hanya saja dalam literatur yang mereka tulis terdapat hadits-hadits yang dinilai dhaif.

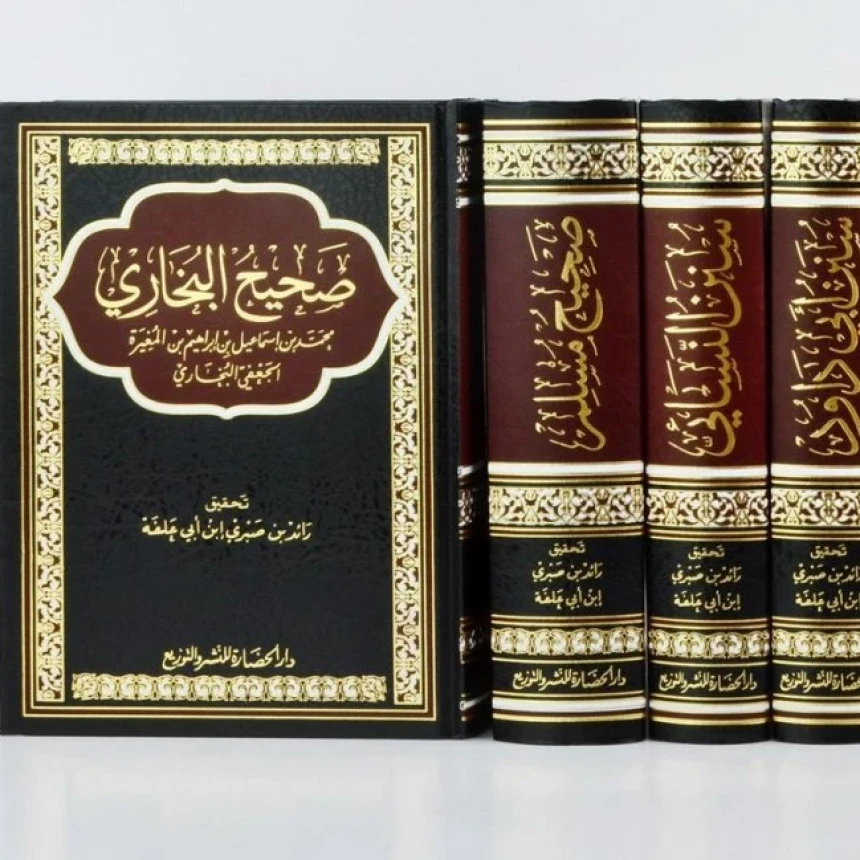

Terlepas dari beragam latar belakang pencantuman hadits dhaif dalam literatur yang ditulis para ulama besar, Imam an-Nawawi pernah menjelaskan secara bijak dan rasional dalam karyanya, Al-Minhaj syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, bahwa ada 4 alasan terkait persoalan ini (An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, [Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1392], jilid I, hal. 125).

An-Nawawi dalam syarah Muslim berkata, “Mungkin ada yang bertanya, ‘Mengapa para imam ini meriwayatkan dari perawi yang lemah padahal mereka tahu bahwa riwayat mereka tidak bisa dijadikan hujah? Pertanyaan ini dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama, mereka meriwayatkan hadits dhaif untuk mengetahui dan menjelaskan kelemahan hadits tersebut agar tidak ada kebingungan di masa mendatang bagi orang-orang, atau agar mereka tidak ragu tentang keabsahannya.

Baca Juga

Macam-Macam Hadits Dhaif (2)

Kedua, hadits yang dhaif ditulis untuk dipertimbangkan atau dijadikan hadits pendukung untuk hadits-hadits yang serupa, tetapi tidak dijadikan hujah secara mandiri.

Ketiga, dalam riwayat-riwayat yang dimiliki seorang perawi lemah, tentunya terdapat hadits yang shahih, dhaif, hingga batil atau palsu. Mereka menuliskannya untuk selanjutnya dinilai, dikritik serta divalidasi oleh para pakar serta kritikus hadits apakah hadits-hadits tersebut otentik dan memenuhi syarat atau tidak.

Aktivitas memvalidasi hadits merupakan hal mudah bagi para pakar. Misalnya saja, Sufyan ats-Tsauri pernah dilarang meriwayatkan hadits dari al-Kalbi sebagai hujah, lalu ada yang berkata, “Mengapa kamu meriwayatkan dari al-Kalbi?!” Sufyan menjawab, “Aku mengetahui mana hadits yang benar, dan mana hadits yang salah dari riwayat al-Kalbi!”

Baca Juga

Macam-Macam Hadits Dhaif (3)

Keempat, hadits-hadits yang diambil dari orang-orang yang dinilai dhaif rata-rata berisi tentang anjuran (targhib) dan ancaman (tarhib), keutamaan amalan (fadhailul a’mal), kisah-kisah, hadits-hadits tentang zuhud, akhlak mulia, dan semacamnya yang tidak berkaitan dengan halal dan haram.

Jenis hadits-hadits seperti di atas boleh ditoleransi menurut ahli hadits, selama bukan hadits palsu, bahkan dapat diamalkan karena prinsip dasarnya benar dan diakui dalam syariat (Al-Quran dan hadits).

Bagaimanapun, menurut an-Nawawi, para ulama besar dan pakar tidak meriwayatkan sebuah hadits yang akan dijadikan hujah secara mandiri dalam hukum Islam dari para perawi yang dhaif, karena hal ini tidak tepat untuk dilakukan.

Menurut an-Nawawi, tindakan para fuqaha (ahli hukum Islam) yang memproduksi hukum dengan hadits hadits dhaif tidaklah benar, bahkan sangat buruk. Alasannya, jika dia mengetahui hadits tersebut dhaif, dia tidak boleh menggunakan hadits tersebut sebagai hujah (landasan hukum), karena bagaimana pun para fuqaha menyepakati hadits dhaif tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum Islam.

An-Nawawi memaparkan, apabila seorang ahli fiqih tidak mengetahui apakah hadits tersebut dhaif atau bukan, maka tidak boleh baginya untuk menggunakan hadits tersebut sebagai hujah tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Jika penelitian tidak dapat dilakukan, maka hendaknya ia bertanya kepada seorang ahli dalam bidang hadits (An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, jilid I, halaman 125)..

Dikisahkan ada seorang ulama besar bernama ‘Abdullah bin Lahi'ah, yang menjabat sebagai hakim di Mesir. Ibnu Lahi’ah memiliki banyak pembendaharaan hadits dalam buku yang ditulisnya. Ia meriwayatkan hadits sembari melihat teksnya secara langsung dari catatannya.

Suatu hari peristiwa yang cukup tragis terjadi, yaitu buku-bukunya terbakar, sehingga Ibnu Lahi’ah mulai meriwayatkan dari ingatan dan hafalannya. Hanya saja, periwayatannya mengalami banyak kesalahan, meskipun pada hakikatnya hadits-hadits yang dimilikinya shahih.

Ahmad bin Hanbal pernah merespons, “Aku tetap mencatat hadits dari orang-orang seperti Ibnu Lahi’ah sebagai pertimbangan dan perbandingan, tetapi bagi perawi yang kuketahui secara sengaja berdusta, maka aku tidak akan pernah meriwayatkan darinya.” (Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Qawa’idut Tahdits, [Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004], halaman 168).

Masih terkait periwayatan dari orang yang dinilai dhaif, Ibnu ‘Abdil Barr pernah mengutip perkataan ats-Tsauri dalam kitab Jami' Bayan Ilm wa Fadhlih,

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكْتُبَ الْحَدِيثَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، حَدِيثٌ أَكْتُبُهُ أُرِيدُ أَنْ أَتَّخِذَهُ دِينًا، وَحَدِيثُ رَجُلٍ أَكْتُبُهُ فَأوقفه لَا أَطْرَحُهُ وَلَا أَدِينُ بِهِ، وَحَدِيثُ رَجُلٍ ضَعِيفٍ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَهُ وَلَا أَعْبَأَ بِهِ

Artinya, “Sungguh, aku suka menulis hadits dalam tiga bentuk: 1) hadits yang kutulis sebagai landasan dalam beragama, 2) hadits dari seseorang yang kutulis, namun kemudian aku tidak lanjut menulis darinya, hadits tersebut tidak kubuang begitu saja, dan tidak juga kujadikan landasan dalam beragama, 3) hadits perawi dhaif yang begitu aku kenal, namun tidak aku pedulikan.” (Ibnu ‘Abdil Bar, Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlih, [Saudi: Dar Ibnil Jauzi, 1994], jilid I, halaman 330).

Kesimpulannya, dengan memahami paparan Imam an-Nawawi di atas, kita dapat melihat bahwa pencantuman hadits dhaif dalam literatur ulama besar bukanlah tanpa dasar atau sembarang kutip saja.

Para ulama memiliki metodologi dan tujuan tertentu dalam hal mengutip hadits dhaif, di antaranya adalah untuk memperkuat hadits shahih, menambah wawasan dan kehati-hatian dalam menerima hadits, atau untuk menunjukkan kelemahan sebuah hadits demi menghindari kesalahpahaman.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak sembarang melakukan justifikasi terhadap hadits tanpa melihat konteks penggunaannya oleh para ulama. Wallahu a’lam.

Ustadz Amien Nurhakim, Penulis Keislaman NU Online dan Dosen Universitas PTIQ Jakarta

Terpopuler

1

5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok

2

Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan

3

Innalillahi, A'wan Syuriyah PWNU Jabar KH Awan Sanusi Wafat

4

RMINU Jakarta Komitmen Bentuk Kader Antitawuran dengan Penguatan Karakter

5

Jumlah Santri Menurun: Alarm Pudarnya Pesona Pesantren?

6

Pesantren Jawaban Kebutuhan Pendidikan Karakter dalam Dinamika Kota Global

Terkini

Lihat Semua